الحلقة الخامسة: وردة الهدوء والضجيج

الحلقة الخامسة: وردة الهدوء والضجيج

- علي قنديل

- إضاءة 77

- شعر الحداثة في مصر

- جيل السبعينيات

- علي قنديل

- إضاءة 77

- شعر الحداثة في مصر

- جيل السبعينيات

كيف انطمر عليّ قنديل وغاب تحت ركام الحوادث في أقصى رفوف الذّاكرة؟ فقدته عندما تصوَّرت أنني عرفته معرفة كافية، لم يعد شاغلاً كما كان، ولو مؤقّتًا.

- هل تعرف عليّ قنديل؟

- طبعًا.

وسريعًا ما يعود ثانية إلى القاع، ليلتحق بشلّة المجانين التي شكّلها هو وهاملت ونيتشه.

فما معنى أن يموت الشّاعر مبكّرًا؟

الشابيّ، التيجانيّ يوسف بشير، صالح الشرنوبيّ، بوشكين، ماياكوفسكي، ليرمنتوف، يسنين، لوتريامون، رامبو، ميجيل أرناديث، طرفة، امرؤ القيس، لوركا، عبد المعطي الهمشريّ، رياض الصّالح الحسين. هؤلاء الذين اختزلوا الحياة، بما فيها وجودهم النابض نفسه، في صورةٍ مجرّدة: إشراقاتٍ وأغانيَ، كيف لا ينظر إليهم العالم بمزيد من الإعجاب؟ كيف لا يضعهم في مصاف الأنبياء الصّغار، وسط عالم كامل من النّبوءات؟ كيف لا تصبح الكلمات، التي لا أحد يعرف تحت أيّة لعنةٍ دوّنوها، رقىً سحريةً لأجيال من الشّعراء يحاولون اكتشاف الزّمن والذّوات؟ إنهم ملهمون بلا شكّ، ودفاترهم القليلة، كيف لا ترقى إلى درجة المعجزات، وهي الانصهار الأقصى بين الفعل والكتابة؟

إن روحًا صغيرة عبقريّة تدرك عبقريّتها، ما إن تكتشف محورها في الوجود، وتعي أبعاد عالمها وخرائط الصّراع في زمانها، تلك الرّوح التي رأت، وصار عليها أن تطبع قدمها بقوّة في جسد الحضارة، وتدفع صراع الأمم دائمًا إلى الأبعد، هي الرّوح الوحيدة القادرة على النبوءة. إن هذا العالم غارق في الفساد، لا أمل أبدًا في إصلاحه، أما الولادة الجديدة فلن تأتي إلا على حساب موتها نفسه.

يقول هنري ميللر: "ما نفع الشّاعر إن لم يصل إلى رؤيا جديدة للحياة؟ إن لم يكن مستعدًّا للتضحية بحياته شاهدًا على حقيقة رؤياه وبهائها؟ الطريقة السائدة اليوم هي الحديث عن هذه الكائنات الشيطانيّة، هؤلاء الرؤيويّون، باعتبارهم رومانتيكيّين، والتأكيد على ذاتيّتهم، والنظر إليهم كانقطاعات وفجوات في نهر الموروث العظيم، وكأنهم مجانين يدورون في دوّامة الذّات، لا شيء يجافي الحقّ أكثر من هذا الكلام، فهؤلاء المجدّدون، على وجه التّحديد، هم الذين يشكّلون السّلسلة العظيمة للأدب الخلّاق، على المرء أن يبدأ، حقَا، عند الآفاق التي تلاشوا فيها".. "رامبو وزمن القتلة".

الانخطاف المبكر هو ما يجعلنا نقف مشدوهين، كأننا ندرك، للمرّة الأولى، قدسيّة البشر والحياة التي تضيع وتغرق في التّفاهة دون أن نحس. لقد كان "رامبو" بشريًّا لكنّه، دون شك، كان أكثر البشر قدسيّة في زمانه. و"عليّ" كان مقدّسًا بمعنى من المعاني. ربما انتهى مغامرًا مثل سلفه، أو حتى دون جوانًا كبيرًا لمن سيقعن في أسر عينيه البريئتين وثقافته الواسعة وموهبته، وربما صار جرحًا كبيرًا يليق بشاعر عارم ينتظر دون لهفة نهاية الشوط.

عاش "عليّ" ميّتًا على الدوام، وهو ما أدركه الآخرون فيما بعد. بعد فوات الوقت والأنفاس اللّاهثة والقدرة على المغامرة. في حياته كان بالنّسبة لكلّ واحد منهم على حدة، المادّة الأوليّة للحياة، حقل البراءة دائم الاخضرار، لا أحد يستحضره إلا مجرّدًا، فكرةً منزّهةً عن اللّحم والدم، عن الخطايا السّبع المهلكات. أما هو، فقد كان يعي موته منذ البداية، ويعرف أنه سيدرك مكانته الحقيقيّة، عندما ينتهي ببساطة كخاطرة في ضمير العالم.

كلّ الأوراق التي كتبها في صباه، كلّ قصائده من البداية للنّهاية، دليل على النبوءة: "أطفئ الشّمعة قمْ"، ألم يذب "علىّ" فجأة كلهبٍ صغير في الهواء؟ ثم إنه لن يُبعث في العالم الآخر، لقد ذهب زمان القداسة، ونصاعة الفكر والفنّ، والقدرة على الفهم العميق للحياة: "أغني لمن، والأغاني قاحلةٌ، والكلام معادٌ، وما عاد سرٌ خبيئًا، وما عاد آلهةٌ تستجيب لقيثارتي". سيبعث هنا على هذه الأرض بالذّات، في هذه الدنيا من التائهين والغرباء: "لا يناديك باسمك غير ليل التائهين وسرير الغرباء". هنا تصير الحياة والموت شيئًا واحدًا. الذّكورة والأنوثة. وهو الذي قرأ سريرة الأيام، كما يقول. وعرف اللّعبة الكبرى، كما يدّعي. ولديه مفاتح الأشياء جميعًا: "لابدّ للمسافر الصّغير أن يستريح في حدائق الأشعّة". "أنا وحدي الذي يخضرّ في الأوحال". "تائهٌ بيتي وبابي في الغروب". "أود أن أعيش قبل أن أموت". "لا يحبّ الموت أحدٌ في هذي المدينة". "عليَّ أن أكون اللّون الثامن في قوس قزح". "أما الأيام فكانت تنحني لأعبر فوقها". "سوف أكون هناك، أرقد عند مجاري العطر ومرتفعات الصّمت وأحضان الأشجار".

لكن، هل كان يرى بالفعل شكل نهايته، ويتصوّر الأحداث قبل وقوعها؟: "فما نلناه سجنًا معدِنيًّا ووريقاتٍ وباب". كيف إذن سقط في الخديعة التي قرأ خيوطها جميعًا، وغاب في المؤامرة الكبرى التي صاغها بنفسه؟

إنه يتكلم كنبيّ صغير يعرف سيمياء الحروف والعناصر، ويفهم الخليّة الحيّة كما يفهم أبديّة الرّوح، إن فلك الكتابة كلّه يدور في المعجم المقدّس: الظّلام المقدّس، النّور المقدّس، السّفر المقدّس، الصّباح الذي حتمًا سيأتي، الصّباح الغريب كليةً، القريب للغاية، الصّباح الذي يشبه إيقاع القصيدة الواضح، وجرسها الرنّان بلا انتهاء، وردة اليقين القادمة من زمن المتصوّفين الأوائل، عابرةً مستنقعات الجلافة وشرذمات القراصنة، الوردة التي ترقد كأسطورة في خلاياه.

إن هذا العالم المحزن، الذي يقوّض إيماننا بالضّوء، هو الذي يقود خطانا الأولى الواجفة نحو الشّعر، إنها شهوة الاخضرار والتفتّح. النزوع إلى الحريّة الأقصى: حريّة الفعل وحريّة الكتابة. الاستقلال الكامل عن كلّ موروث: بشريّ أو عقائديّ. الوعي الحقيقيّ بمكامن القوّة في النّفس، ومكامن الضّعف. الانحياز الكامل للرّوح، على حساب الغرائز التي تقبل العيش في الظّلام. ربما إلغاؤها وتدميرها لتصير روحيّة هي الأخرى.

إن الهدف النهائيّ يكون أكثر وضوحًا، بالقطع، عندما نبدأ الطريق. الهدف الذي يملأ الحواس، ويجعل الأفق مكشوفًا باتّساع، واضحًا كأبديّةٍ لا تخصّ أحدًا سوانا. وخلال الرّحلة تتشابه علينا الإشارات وتضيع الطريق ونتوه عن الهدف. هذا ما يحدث لنا في أغلب الأحيان. أما "عليّ" فلا. لقد كان رائيًا كبيرًا. كتب وهو في الخامسة عشرة في مذكّراته: "سوف أخلّف بعد موتي حصدًا هائلاً من الأفكار غير المرتّبة، والتي يدخل بعضها في مجال الهستيريّة، سأخلّف أيضًا جبلاً من التشاؤم".

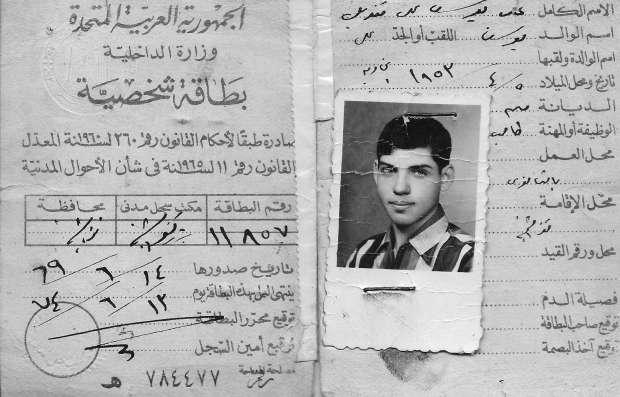

البطاقة الشخصية

من أي بئرٍ معتمة استقى "عليّ" هذا اليأس، وهذه القتامة في النظر إلى الحياة "عبر منظار أسود"- بتعبيره؟ إنه يعرف أنه سيموت في نهاية المطاف- ربما ليس بهذه السرعة- لكنه لن يجد أحدًا يبكيه، والمؤكّد أن "ألف سلام سيحلّ على الأرض" بعد ذلك.

لكن، إذا لم يترك المرء وراءه سوى وريقات مبعثرة، كما يقول، فأي معركة كان يشكّلها وجوده في هذه الحياة؟

ما معنى الحياة، حياة الشّاعر؟

وما معنى وجوده، ومعنى موته؟

ما رسالته؟

ما رؤياه؟

هذا الوقت المبكّر في حياة أيّ شاعر، هو وقت الأسئلة الكبرى، وقت انهمار الرؤى ونصاعة الحلم الذي ينبع من فخّ التشاؤم بالذّات. إن مساحة الحزن شاملة، والسّعادة في أضيق الحدود، الظّلام هائلٌ دون شكّ، ذلك ما نراه في نفوسنا على الأقل، ومن خلاله نبدأ التّحديق في العالم، فلا نجد سوى العتمة الشّاملة المؤكّدة، إن بحرًا من الدّموع هائجًا يغرقنا في لججه السوداء.

ما العمل؟

عند هذه النقطة، وعلى أعتاب هذا السّؤال العصيّ، يبدأ الطريق نحو الشّعر.

بعد شهرين بالتّمام من رحيل الزعيم "ناصر"، يكتب "عليّ" قصيدة في رثائه، ربما لم تضمها آثاره الكاملة فيما بعد لفرط طفوليّتها، لكنّه الآن فوق أولى درجات السلّم، سلّم الشّعر، باتجاه الرّمز الآخذ للتوّ في الأفول. لقد ودّع الزّعيم بأغنية مرتبكة الإيقاع أحيانًا. لكنّه سرعان ما سيبدأ الخطوة الأولى الحقيقيّة على طريق الكتابة الباقية. الخطوة التي قرّر لها أن تكون حرّة وجذريّة ومفاجئة وخاطفة.

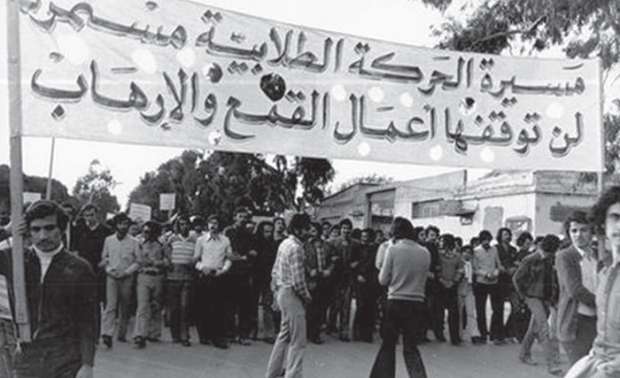

وكان ذلك مع مدّ الحركة الطلابيّة في أوائل السبعينات، زمن الغليان الكامل، حين كان الجميع يجأر بالهتاف، لا من أجل مجتمع السّلم والرّخاء، بل من أجل الحرب بالذّات. الآن، دون مماطلة. وفوق موجات الهتاف والدّخان ومعارك الشوارع وحصار واقتحام الجامعة واعتقال الطلبة، تلمع أسئلة الوجود العصيّة، الأسئلة المؤجّلة على الدوام، لما بعد الانتفاضة، لما بعد المعركة، لما بعد الانتصار أو الهزيمة.

انتفاضة الطلبة

في هذه الفوضى، ما أحوج الشّاعر إلى فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل انفجاره المحتوم. انفجار في اتجاه آخر، يأبى أن يذوب مع الأصوات المُدويّة في جميع الأرجاء. إنه ليس واحدًا من المجموع، وحتى الشّعارات التحريضيّة بإمكانه إخضاعها مطلقًا لسلطة الشّعر، فـ"في الإمكان الأبدع/ أبدع ممّا كان" كما نعرف، و"لكلّ قارئ قراءة"، والقراءة يجب أن تكون في كتاب الأرض، لا كتب العقائد والأيدلوجيّات، إنها جبهة الصّراع الوحيدة والمغتصبة التي تنزف الدّماء باستمرار، الأرض التي تتفجّر "قنبلة أو استغاثة".

هل يكون استدعاء "تروتسكي" مجديًا في هذا السياق؟: "تستحيل السيطرة على جلبة الحرب والثورة، ولكن من السهولة بمكان أن يصاب المرء بانطفاء في صوته وهو يحاول ذلك".. "النبيّ الأعزل".

وعندما "دقّت السّاعة المُتعَبة"، واشتعل سعار الاعتقالات والتّحقيق والأجوبة الدّامية، كان عليّ قنديل يحلّق بعيدًا، إنه لن يقول: "ارفعوا الأسلحة واتبعوني". كم يكره الزعامة. لذا فهو يدفع أناه الشّاعرة للذّوبان مع الجميع في حلم واحد: "أيامُ الفقرِ زاعقةٌ كالحريق، بطيئةٌ كخيبةِ الأمل/ لكنما الأشدّاء أولو البأسِ هم الصابرون على العَوَز، الحازمون على البطون، الحازمون على الشّرف/ يخبّئون تحت جفونهم حلمًا واسعًا كهياج البحر/ سخيًّا كأشجار الله/ طالعًا من غمام الليالي السّود/ ينظر في اتجاهٍ واحد: العصافير".

تحتاج دراسة الطبّ إلى جهد شاق يكاد يلتهم الحياة ويكرّسها لخدمة الأهداف الوحيدة. الأهداف التي دفعت بهؤلاء الصّبيان الفقراء إلى عالمٍ كاملٍ من الحقائق، حول طبيعة الطبقة وطبيعة الجسم البشريّ. الهدفان الأقصى لأي طبيب فقير ناشئ: الترقّي العلميّ والهروب من الطبقة.

وكم كان "عليّ" ممزّقًا بين هذه الحقائق المعقّدة وحقيقة الشّعر البسيطة كالوهج. وكم كان يتبع الوهج في كل مكان: في الجامعة، وفي أتيليه الفنون، ومجلّة الشّباب، وفي أطراف المدينة، في الأماكن التي يحبّ أن يكون فيها منتميًا، الأماكن المسكونة بالأبناء المطاردين والمهاجرين والأطفال، يمتّع أوقاتهم بأغانيه: هناك "أشياءٌ كثيرة لا تعلن عن نفسها في وقاحة/ وأشياءٌ كثيرة لا تعرف القراءة والكتابة/ لا تعرف المحاورة". وهناك تغور أقدام الشّاعر في فخّ المباشرة التي يكرهها: "مؤقتٌ هذا الانحناء للقرش، مؤقتةٌ تلك اليد القابضة على الحاجة، مؤقتٌ إرهاق القلب والبدن/ برىءٌ من ينزل السّاحة ويباغت الفقر بالطّعنة الأخيرة القاضية". لكن انحيازه للإنسان، فقط وجذريًّا، هو الذي دعاه للذّهاب، فـ"هناك في أطراف المدينة حلمٌ يتمدّد بلا أذرعةٍ أو ضوضاء". إنه حلم الخلاص من الجرح الرّهيب الفادح، من الكآبة والهزيمة، بعيدًا عن المنصّات الثوريّة، وهتاف الأيادي المحمومة في الميادين، بعيدًا حتى عن بلاغة الشّعر التي تدمّر كلّ شيء. كان "أودن" يجيب على صوت الغاوي الذي يقول: "ما لم تشارك في الصّراع الطبقيّ، لن يصبح في وسعك أن تكون أديبًا كبيرًا" بقوله: "الفنّان بوصفه فنّانًا ليس مصلحًا. الأحياء الفقيرة والحرب والمرض جزء من مادّته، وهو يحبّها كما هي. الأدباء، مثل هيمنجواي ومالرو الذين استفادوا حقًّا بوصفهم أدباء من الحرب الأهليّة الإسبانيّة وكانت لهم فائدة عملية حقًّا، استمتعوا أقصى الاستمتاع هناك".. "قوّة الشّعر".

كان "عليّ" مؤمنًا بهؤلاء المطرودين إلى الأطراف، خارج كلّ معادلات الصّراع. وهناك على الأطراف والتّخوم البعيدة، مع المهاجرين والمشرّدين والمطاردين، يصبح الهروب الطبقيّ هروبًا إلى الطبقة، والهروب من السّياسة دفعًا لها إلى حدودها الأقصى والنبيلة. السّياسة هي الاندماج بصورة أوضح مع بشاشة الأطفال.

لا يتذكّر عادل السّيوي أن "عليًّا" تحدّث معه مرّة واحدة وفق رؤية أيديولوجيّة ما، كانت مداخله في أيّ حوار ثقافيّة بحتة، رغم أن جيلهم بالكامل كان مشدودًا للسّياسة بحكم أشياء كثيرة. لكن "عادل" يتذكّر جيدًا زيارتهما البعيدة لـ"عزّ الدّين نجيب" في "المسافر خانة" بالزّمالك، ليلتها عاد الرسّام والشّاعر، طالبا "الطب"، ودار بينهما حديث مؤداه أن الشّيوعيّين مشغولون بالقراءة السياسيّة للواقع وشروطه وتحالفاته. وهو شيء آخر لا علاقة له بالفنّ، وأنه يجب تحرير العقل من عبء هذه الأفكار، والمضي قدمًا على طريق الإبداع الخالص.

عادل السيوي: كانت لديه توجّسات دائمة من السّياسة.. لذا آثر الابتعاد عنها فعلاً وقولاً

سقط "عليّ" تقريبًا من ذاكرة الفنان عزّ الدّين نجيب. وبالتأكيد لا يتذكر الأخير أن "عليّ"، طالب الإعدادية، أجرى معه حوارًا صحفيًّا لمجلّة المدرسة، عندما كان "نجيب" مديرًا لقصر ثقافة كفر الشّيخ، عام 67، حيث سأله الصبيّ الصّغير عن رسالة قصور الثقافة في مجتمعنا الاشتراكيّ، فشرد بذهنه قليلاً ثم قال "بصراحة عميقة" بتعبير الصبيّ: "هي تعويض جماهير الشّعب بعيدًا عن العاصمة عن حرمانها من المتع والترفيه، وكلّ ثمار الثقافة من مسرح وسينما ومكتبة وفنون تشكيليّة وتعبيريّة.. إلخ، كما أنها تعيد للشّعب ثقته في نفسه، لأن الدولة تكرّمه بأن أنشأت له قصرًا للثقافة، بدلاً مما كان ينشؤه الإقطاعيون لأنفسهم". وعندما سأله "عليّ" عن مدى نجاح القصر في مهمّته، أجاب "نجيب": "الدّلالة القوية على نجاح قصر الثقافة ما حدث يوم 9 يونيو الماضي عندما تجمّع الآلاف من أهالي كفر الشّيخ في القصر، حيث انطلقت الجماهير منه إلى القاهرة لتعبّر عن تمسّكها بقيادة الرئيس عبد الناصر، وذلك يدل على حبّ الشّعب للقصر، الذي صار رمزًا لآمالهم". ويبدي "عزّ الدّين" سعادته الخاصّة في الحوار بهذا النجاح، و"الذي هو شعور كلّ صاحب رسالة عندما يراها وهي تتحقّق، وكذا شعور الشعب كلّه، لأن قضيّته هي قضيّتهم".

لم ير عادل السّيوي "عليًّا" في اعتصام الطّلبة بجامعة القاهرة. يناير 1972. حيث لم يكن زميله في كلّية الطبّ فعّالاً ومنخرطًا في الحركة الطلّابية. لم يشارك مثلاً في مجلّة حائط، ولم يكن طرفًا في أيّ صدام مع الأمن داخل أو خارج أسوار الجامعة. كانوا جميعًا أكثر وضوحًا منه بهذا الشّأن. وكانت لدي "عليّ" توجّسات دائمة من السّياسة، لذا آثر الابتعاد عنها نهائيًّا على مستوى الممارسة، وحتى على مستوى المقولات.

"السّيوي" فنّان، والسياسة هي تلك المنطقة الشائكة التي لا يعرفها حق المعرفة سوى من خاض غمارها، لذا فإن مشاركته في الحركة الطلابيّة انطلقت من وازع وطنيّ، غير مؤدلج، مثل الكثيرين من زملائه، ولعل ذلك هو سر نجاح الحركة الكبير في ذلك الوقت. لكن لماذا ظلّ "عليّ" بعيدًا، بينما كان أصدقاؤه: "حلمي" يصعد على رأس المظاهرة ويقود الهتافات. و"رفعت" قريب من هذه الحالة، كثيرون كانوا كذلك. فكيف كان "عليّ" يشاهد هذا كلّه دون أن يشترك فيه؟

ربما يملك السياسيّ وحده الإجابة عن السؤال. هنا حمدين صباحي: "كانت روحه تتّسع لكلّ أشواق الذين تظاهروا، لكنّه- هو الشّاعر المفارق- كانت لديه طريقة أخرى في التعبير عن هذه الأشواق المشروعة. "عليّ" في المظاهرة كان سيبقى صوتًا ممن يردّدون الهتاف، صوتًا يمكن تعويضه بآلاف الأصوات المتوفّرة من هذا النوع. لكن من الصعب أن نجد وسط هؤلاء الآلاف من يستطيع أن يكتب قصيدة كما يكتبها هو. لقد انتدب نفسه لهذه الرؤية الأوسع، والتعبير عنها بأداتها ووسائلها. "عليّ" لم يستهجن أبدًا أحدًا تظاهر، لكنه لم يكن مستعدًا لأن ينفق عمره القصير للوفاء بفرض كفاية الكلّ مؤهّل لأدائه. إن الفرض الذي كان عليه أن يؤديه لم يكن أحد غيره يستطيع القيام به. ولو لم ينقطع "عليّ" للشّعر، كان بالتأكيد سيصبح مناضلاً بطريقتنا".

لهذه الدرجة كان "عليّ" يعي دوره في الكتابة، ويدرك موته الوشيك؟ يجيب "حمدين": "نعم، ولو عدنا بالزمن إلى الوراء، وحاولنا الوصول إلى غرفته بمدينة الطلبة، سنجد شعارًا بخط سميك مكتوبًا على الحائط: يا يد الموت أطيلي حبل دربي.. خطف المجهول قلبي". وهو من أشعار "عليّ" غير الواردة في ديوانه كونها لم تكن مكتملة. وتقول القصيدة أيضًا: "يا يد الموت أطيلي/ علّني أكشف كنه المستحيلِ/ وأري العالم قربي". هذا ما لم يعرفه "حمدين" سوى للتوّ. لكنه لم ينس أبدًا هذه العبارة، التي كتبها "عليّ" على جدار الممر المؤدي إلى غرفته. يقول "صباحي" في مقال له- "الأسبوع" 31 يوليو 2000: "حينما ناشد "علىّ" يد الموت أن تطيل حبل دربه لم تستجب لمناشدته. أطالت حبل دربي أنا. لكن المجهول لم يفض أسراره لي، كما كشفها لقلبه النبىّ".

"صباحي": لو كان بإمكاني أن أصير شاعرًا لما اخترت أن أكون زعيمًا سياسيًّا

يؤمن "حمدين" بهذه "المقايضة"، التي ذكرها في مقاله، المقايضة بين الشّاعر والمناضل: "ينتابنى دائمًا هاجسٌ بأن مقايضة ما قد أٌبرمت بين علىّ قنديل وبينى: يأخذ هو نصاعة الرّؤية، وآخذ أنا امتداد الوقت، يأخذ الدّهشة ويصوغها شعراً جميلاً عاطفياً ورؤى متّقدة تضئ بوهج المعرفة ظلام العاطلين عن النفاذ إلى لبّ الحياة والموت، وآخذ انفساح العمر للسّعى نحو حلم مستحيل... لـ"علىّ" عبقرية تخطف روحي وتقصف عمره فى عنفوان الفرح، ولى رتابة التكرار فى عمر يطول ويتمدّد ويتهدّل. لـ"علىّ" أن يكتبني شعراً، ولى أن أواصل حياته المقطوعة" .

يفسّر "حمدين" الآن تلك المقايضة بطريقة أخرى: "كنت أجلس مع "عليّ" والرفاق وأنا محتشد بالحديث عن المظاهرات والانتخابات الطلّابية وتشكيل نادي الفكر الناصريّ، لكنه لم يكن يشترك معنا في الحديث. وكنت أخوض فيما يشبه العراك مع بعض أصدقائه الشعراء ذوي الخلفيات الماركسيّة، وكان هو يشهد كلّ ذلك، فهل كان من الممكن أن أطلب من "عليّ" أن ينخرط فيما أنا فيه من حراك سياسيّ؟ بالتأكيد لا. لقد كان يفعل شيئًا رائعًا على نحو لا ينبغي أن ينشغل بسواه. شيئًا وددت بشغف لو أفعله أنا، كنت أريد أن أصبح شاعرًا".

إذن لو كان بإمكانه أن يصير شاعرًا كبيرًا لما اختار "حمدين" أن يصبح زعيمًا سياسيًّا. يتذكر "صباحي" عندما ذهب ذات مساء إلى ندوة "الشباب". وفيها ألقي الزعيم الطلّابيّ إحدى قصائده، وسرعان ما افترسه الشعراء الحاضرون على الفور، وهو ما دعا "حمدين" إلى اصطحاب رفاقه الناصريين "عبد الله السناويّ وآخرين" لمؤازرته في الاجتماع التّالي ضد هؤلاء الشعراء بالغي الشراسة. لكن هذه المؤازرة لم تأت بنتيجة على المدى البعيد، ولم يكن بإمكانها أن تفعل، فالمقايضة التي أبرمها "حمدين"، من طرف واحد، مع عليّ قنديل، كانت في طريقها إلى الحسم. لقد تحمّل "عليّ" عبء الكتابة والموت. فيما تحمّل هو أعباء الحياة والنضال الذي يبدو بلا نهاية.

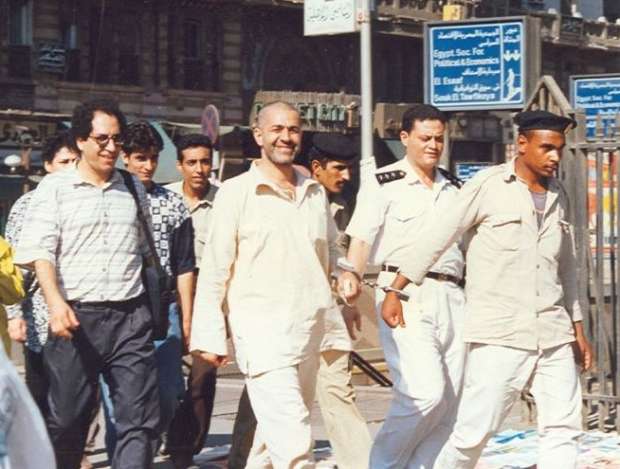

كتب "حمدين" مقاله عن عليّ قنديل وهو في قاع الزنزانة- حبسة الفلاحين 1997: "أن تكون في السّجن، تتعرّض للتعذيب، وتستقوي بالفلاحين الذين تعرف أنهم يناضلون في الخارج، ويقدمون شهداءهم، ثم تجد "عليًّا" معك في زنزانتك، يؤانسك ويقويك. أن ترى حلمك بعيدًا وقسوة الحكّام تكسر الفلاحين وتكسرك، لكن معك "وردة يقين" تركها بداخلك. كيف تفصله عنك، وهو الذي يملك كلّ هذا الحضور في حياتك وتجاربك؟". يؤكد "حمدين أن "عليّ" لم يكن بعيدًا عن الحسابات الطبقية في الجامعة والمجتمع ككل، بل كان في قلبها، منشغلاً بها للغاية، لكن بطريقته هو، وكل هذه العصافير التي أطلقها في قصائده هي عصافير لأمل الناس وحقهم في العيش والحرية والمجتمع العادل الذي يسعى إليه أيّ سياسيّ.

صباحي.. "حبسة الفلاحين"

يرى "حمدين" أن بنية "عليّ" النفسيّة لم تكن تتسع لمخاتلات السياسة، هذه اللّعبة التي تحوى الكثير من الأوحال، وهي جزء من ضرورات خوض المستنقع، على حد قوله: "إن أيّ شاعر لو لم ينتصر لفردانيّته لن يصير شاعرًا، وأي مناضل ينتصر لها لن يكون مناضلاً. النضال فعل جماعيّ، وما عدا الحمقى أو الأبطال الوحيدين، فإن أي أحد يملك رشدًا ويريد أن يمارس العمل السياسيّ، يحتاج إلى جماعة منظمة يلتزم بقراراتها ورؤاها ومواقفها، ما يعني أن يفقد فرديته، وهي ركيزة الشّاعر. فهل كان عليّ سياسيًّا عظيمًا؟ نعم. ومناضلاً؟ نعم. بأساليبه التي لم تتوفر لسواه. ومن لا يكتشف فيه هذا المعنى لا يرى حتى مرحلته، لا أحد يأتي من الريف، ويسكن في المدينة الجامعية، في زمن السبعينات، إلا وهو سياسيّ بمعنى ما".

إذا أراد أحد أن يودّع "حمدين" فإن عليه ألا يقول له "إلى اللّقاء". تلك آخر كلمة سمعها من "عليّ" قبل رحيله بأيام، والتي ما زال يتشاءم منها إلى الآن، فقد لا يكون هناك لقاء أبدًا بعد ذلك: "في إجازته الأخيرة تقابلنا في كفر الشيخ، وقضينا اليوم معًا، وعندما تهيّأت للرحيل إلى بلدتي، ظل يردّد كثيرًا هذه التحيّة الوداعيّة". كان "حمدين" ناصريًّا ناشطًا في الحركة الطلابية الموّارة، ينظّم اللّقاءات الشّعرية لرفاقه عليّ وحلمي وحسن وأمجد، وعبد الرؤوف يوسف، واليمنيّ حسن اللّوزي، وآخرين: "رغم أن بعضهم كان مهيجًا جماهريًّا، فإن "عليًّا" لم يكن لديه أيّ نزوع لمسرحة أدائه. كان يلقي أشعاره كأنه يقولها لنفسه. وفي علاقته بالجمهور لم يكن مهتمًا بحصد التشجيع، لم يكن شعبويًا على أيّ درجة من الدرجات، كأنه يتطهر من شيء ما، مكتفيًا بنصه عن أيّ إضافات".

ويضيف "حمدين": "إن فصل عليّ عن ظاهرة الحركة الطلّابية ليس منصفًا. لم تكن الحركة سياسيّة فقط، بل كانت تحتاج عمقا نفسيًّا ووجدانيًّا ورؤية تربط هموم الناس بقضايا أعلى وأشمل. أنا أقرأ قصائد عليّ من هذا المنطلق، لقد كان يرى كيف نواجه السلطة بشعارات فجّة أو عدائية، لكن لم يكن بإمكانه أن يفعل مثلنا. تلك أدوار متراكبة في الأساس، ومن هنا أهمية أن نرى قصائده مثلما نرى مجمل الحركة بشعاراتها ونصوصها السياسيّة وقادتها وديباحات مجلات الحائط. كانت الجامعة مكتظة بهذه المجلات التي تهاجم السلطة، كانت هناك مظاهرات يوميّة. وعلى بعد أمتار هناك مدرّج حاشد بالطلبة يستمعون لقصائد عليّ قنديل وزملائه. هذا كلّه جسد واحد وتلك أنشطته. فمن كان يقرأ مجلات الحائط، ويحضر الحوار السياسيّ المحتدم، ويتقدم في المظاهرة ويخترق بوابة الجامعة، هو من كان يسمع أيضًا عليّ قنديل وهو يقرأ "وردة اليقين". وربما ما قاله "عليّ" بصوته الهادئ المعتاد كان أعمق انتصارًا لحلم المستقبل من جميع الشّعارات. الشعارات التي من الممكن أن تأتي بنتائج على المدى السريع، وقد تنهزم أيضًا على المدى السريع. أما مشروعه فقد يؤتي أكله على المدى الطويل، لكنه غير قابل للهزيمة مثل المشروع السّياسيّ، لأنه ليس عرضه لحسابات وصراعات القوى".

إن "التغيير السياسيّ- كما يقول "سبندر"- لا يتم حقيقة إلا بالوسائل السياسيّة. ولكن متى تحوّل كلّ فرد وكلّ شيء إلى السياسة فقد هدمت الغايات التي وجدت من أجلها السياسة. فليست السياسة آلة اجتماعية، وإنما هي مجرّد نمط يستطيع كلّ فرد أن ينمي إحساسه بالحياة في حدوده. لذلك يجب على رجال الفكر أن يظلّوا يوجّهون الأسئلة لا أن يكفّوا عن السؤال لصالح السياسة ذات الأفق المحدود. ومتى ما سألنا الأسئلة الصحيحة عن طبيعة الوجود وغاياته، فإننا سنحصل على النظم السياسية الصحيحة".. "الحياة والشاعر".

كان "عليّ" إذن شاعرًا وفقط. لم يكن على الإطلاق مصنّفًا سياسيّا على أيّ مستوى من المستويات. فهل تركته السّياسة وشأنه؟

لقراءة الحلقة السادسة اضغط هنا .