الحلقة الأولى: أول طريق الشرارة

الحلقة الأولى: أول طريق الشرارة

- علي قنديل

- إضاءة 77

- شعر الحداثة في مصر

- جيل السبعينيات

- علي قنديل

- إضاءة 77

- شعر الحداثة في مصر

- جيل السبعينيات

كفر الشّيخ. ظهيرة يوم 17 يوليو عام 1975. شاب ورجل على السلّم الخارجيّ لمبنى قصر الثّقافة بوسط المدينة. السّاعة تجاوزت الثّانية بعد الظّهر. موعد انتهاء العمل. هما الآن في انتظار الشّاعر محمّد الشّهاوي، الذي تخلّف بالدّاخل قليلاً قبل الالتحاق برفيقيه: الأول هو عبد المنعم مطاوع، الفنان التشكيليّ الذي يعمل موظّفًا في القصر: رجل في الأربعين، رثّ الثياب، ثائر الشّعر، عابس الملامح، ذقنه نابتة، كل شيء فيه إرث سنواتٍ من الإهمال، لكنه دائمًا ما يضع يده في جيب البنطلون السبعينيّ المعتاد ذي الأرجل الواسعة. إنها علامةٌ على كبرياء قديم هائل، وثقة عارمة بموهبة لا تكرّر كثيرًا، وإن لم تنل حقها أبدًا في الوجود، بل تواطأ البشر والأقدار والأحداث، وحتى عبقريّته نفسها، على سحقها بقسوة.

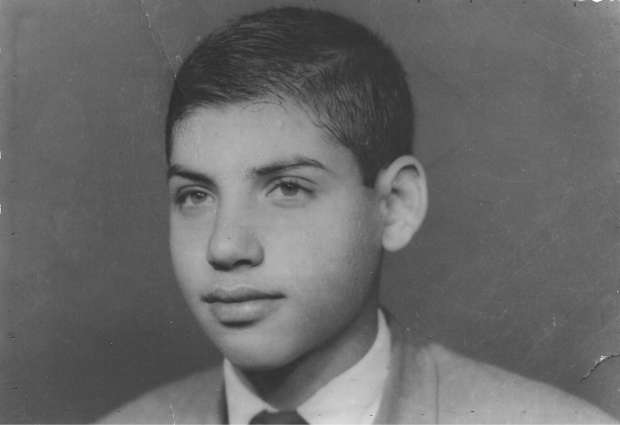

أما الآخر فهو الشّاعر طالب الطبّ، عليّ قنديل، الذي يبحث طوال الوقت عن كهرباء جديدة للقصيدة. لكنه سيموت بعد قليل وهذه هي الدّقائق الأخيرة في حياته التي تجاوزت الثّانية والعشرين بالكاد. يرتدي "عليّ" بنطلون جينز أزرق خفيفًا، وقميصًا أخضر بياقاتٍ كبيرة تناسب الموضة السّائدة آنذاك. لقد كان أنيقًا في بساطة واضحة. وجهه الهادئ يضيء بإشعاعٍ داخليّ غامض، تكلّله هالةٌ من الشَّعر الأسود الطّويل المصفّف بعناية إلى اليسار.

تلك صورته الأخيرة في هذا العالم. وهو محتدمٌ بمشاعرَ شتّى رغم هدوئه البادي. بداخله عنفوانٌ هائلٌ ومؤجلٌ ربّما إلى الأبد. يعرف أنه يمثل وعدًا كبيرًا بشيء ربّما لن يراه. هذا الألق الذي يشيعه في أيّ مكان يذهب إليه مهدّد بالزّوال. وهذه الدّهشة التي يخلّفها نبوغه الواضح ستبقى بعد أن يغادر، ولا أحد يدري من أين استمد "عليّ" هذه الثقة الكبيرة في الموت والموهبة معًا.

من كان يتصوّر أن هذا الجمال الذي لا يُحتمل، تلك الكتلة الصغيرة من الألفة والوسامة، هذا الذكاء والوعد الكبير، سيختفي مصادفة قبل أن يجني ثمار الكدح، والانكباب على التحصيل، والجدّية المفرطة في كلّ ما يفعل، والتنظيم البالغ حتى لانفجار الشّعر من داخله، والوعيّ الثاقب المجرّد لحقائق الوجود والأشياء، والنبوءة التي تكشف المدى وتشهد المصير.

وهو ابن الهدوء الشّرس، ذو الهالات السّوداء الدائمة تحت عينيه، والذي يقود الانعطافة القويّة في الشّعر المعاصر، بكلّ هياجها المؤجّل، واحتدامها المكتوم، لكنه سيختفي الآن بغرابة. وربما سيصير الشاعر الوحيد الذي كان موته، بحد ذاته، قصيدة كاملة.

لقد كان بمثابة "البشير" لشعريّة جديدة آخذة في التفتّح، جمرة من زمن السّبعينات ستبقى مشتعلة رغم موته الوشيك. وهو فارس السّاحة الجديد بلا منازع. يصول كما يشاء، ويجول في كلّ المواقع، ومع ذلك لا يبحث أبدًا عن بطولة، بل يسعى لأن تكون الرّابطة المقدّسة هي البطل، وأن يحرز فرسانها نصرًا جماعيًّا لتحرير القصيدة. كان واعيًا تمامًا لهذا الدّور، شجاعًا في فتوحه الشّعريّة، ملهمًا للآخرين، ومتأكدًا من نجاحه. لكنه، هو الذي عاين ميتات كثيرة منذ صغره، لم يكن يأمن الموت المراوغ.

في اللّيلة الماضية، كانت المجموعة المثقّفة في المدينة البعيدة الهادئة تقضي سهرتها في شقة الشّاعر أحمد سماحة، وامتدت السّهرة حتى الصّباح، حين غلبهم النّوم جميعًا، ما عدا "الشّهاوي"، الموظّف في قصر الثّقافة، والذي خرج إلى عمله مع السّاعة الثّامنة صباحًا، على أن يلتقوا مرّة أخرى في القصر بعد انتهاء العمل.

كان "عليٌّ" اقترح توزيع الكتب، بدلاً من النّقود، على الفائزين الشبّان في المسابقة الأدبيّة التي نظّمها القصر، لذا أحضر لدى قدومه من القاهرة مع إجازة نهاية العام، قائمة بإصدارات هيئة الكتاب، ليختار الرّفاق منها ما يناسب كل فائز على حدة. كانوا يريديون مفاجأته بالكتب، التي إن اختار المتسابق فلن يختار غيرها. ولأن الهيئة تبيع إصداراتها بنصف القيمة إلى قصور الثقافة في الأقاليم، فقد قرّروا الاستفادة من فارق السّعر للحصول على كتب أكثر، وهكذا قضى الجميع ليلتهم في اختيار قوائم الكتب وتعديلها ثم إعادة تعديلها على مقاس الفائزين، وبالطبع تطرّق الحديث إلى شواغل أخرى فتأخر الوقت وقرّروا المبيت.

أشعل "عليّ"، الذي لم يعتد النّوم خارج المنزل حال وجوده مع الأسرة في الإجازات، وساوس الأمّ، التي بعثت أخاه "إبراهيم" لإخباره بأنها تنتظره على الغداء. إن "عليًّا" هو ابنها الأكبر، ابن صباها الأثير. كان لديها سبعة عشر نوّارة متفتحة- هي سنواتها- حين أثمرت آخرها صبيًّا جميلاً سيقضي معها خمسة أعوام فقط في بلدة "الخادميّة"، قبل أن ينتقل للعيش في القاهرة برفقة خاله، المتطوّع في جيش عبد الناصر. وهكذا ظلّ الطفل بعيدًا حتى مصرع الخال "عبد العزيز" في حادث انقلاب سيّارة جيش يوم الرابع من يناير 1964.

كان أخوها مقاتلاً على ضفة القناة أثناء العدوان الثّلاثيّ، حيث تطوّع مختارًا في الجيش المناضل من أجل قضيّة العروبة، ثم ترك بيته وأرضه وقريته وانتقل مع زوجته ووليدهما للإقامة في شقّة متواضعة بشارع الترعة البولاقيّة بحيّ شبرا بالقاهرة- المنزل رقم 24- مصطحبًا معه "عليّا"، ولدها الذي يعشقه عشقًا ولا يطيق له ابتعادًا، كما اصطحب أمّها، جدّة الغلام، وهناك تربّى "عليّ" في كنف خاله وجدّته محاطًا برعاية لا تحد. وفي مساء يوم من أواخر أيام ديسمبر 1962 دخل الخال وقبّل جميع مَن في البيت، وقال إنه ذاهب إلى بلدة قريبة في مأموريّة عسكريّة، ثم خرج مسرعًا، ومرت أيام قبل أن يعلموا أنه في اليمن الشّقيق يحمي ثورته العادلة.

شرع الجميع في مراسلة ربّ الأسرة بالخطابات. وكم كان "عليّ" الصغير مزهوًّا بشرف الكتابة إلى بطل يحظى بتقدير وامتنان الشّعب العربيّ كلّه. كان مكلفًا بأن يكتب في الأسبوع خطابين أو أكثر أو أقل، وكم كان الصغير يفتقد النزهات الطويلة برفقة خاله البعيد، والمناقشات التي يتعرف فيها على أفكاره الصغيرة وينميها، والسعادة التي تغمره حين يستشيره، هو الصبيّ، في كلّ أعماله كما لو كان يراه رجلاً مثله.

عاد الخال من اليمن، مع الفوج الثالث للعساكر المصريين، بعد أحد عشر شهرًا من غيابه. وأقيمت الأفراح لعودته، في المنزل والقرية البعيدة. ثم جاء يوم ذهب "عليّ" إلى مدرسته- الصّلاح الابتدائيّة للبنين- وذهب خاله إلى عمله بالقوّات المسلّحة. أما باقي الأسرة فقد توجّهوا إلى القرية في اليوم السّابق. وفي الظّهيرة، عاد "عليّ" ليجد جنديًّا بيده إشارة عسكريّة تقول إن خاله قد تُوفّي.

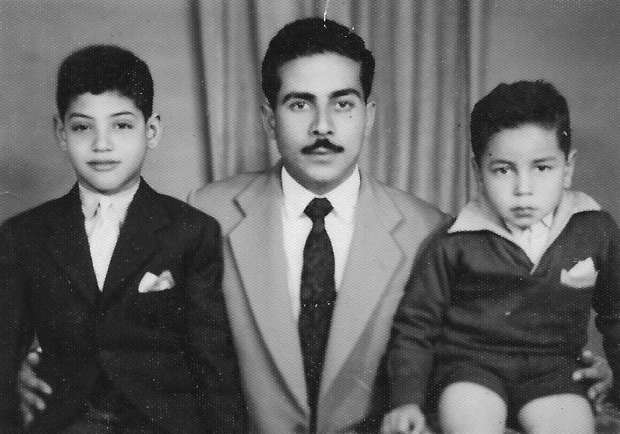

عليّ مع جدّته وخاله وزوجة خاله وطفلهما "مارس 1960"

ودّع الصبيّ القاهرة بدموع منهمرة على خديه في الخامس من يناير 64، وكان عمره آنذاك أحد عشر عامًا، لكنه عاد إلى أسرته- التي انتقلت من "الخادميّة" إلى مدينة كفر الشّيخ حيث يعمل الوالد سائقًا بديوان المحافظة- وقد استوعب تمامًا درس البطولة والموت. سيكمل "عليّ" الدّراسة الابتدائيّة في مدرسة مشتركة، وهناك يكتشف طابع التحدّي الكامن خلف وداعته القاهريّة. فإذا كان رفاقه القدامى يسمّونه "الشّيخ عليّ" لما كان يبدو عليه من طهارة القلب والإخلاص والطّاعة والصّدق، فإن هؤلاء الشياطين الريفييّن الصّغار سيواجهونه بالسّخرية وتدبير المكائد. وسرعان ما يترك الصبيّ الهدوء إلى العبث والضّحك والتشاجر والحماقات الصّغيرة، ويجرّب الشّعور بالتفوّق والامتلاء والانتصار على أقرانه. ومن المؤكّد أنه سيقع في الغرام المستحيل، ويحسم مسألة الصّراع الطبقيّ في خطوة واحدة.

كانت الشّقراء الجميلة المرحة ذات الحديث العذب، والرّقة التي لا أحد يعرف من أين، الخشنة خشونة صلبة، والحسّاسة إحساسًا بالغًا، حضرت في مستهل العام لتدهش الجميع وتجذب الأنظار الصّغيرة المفتونة، ثم سقطت في قلب "عليّ" المشار إليه بالبنان، كأنها جاءت من الإسكندرية مع تعيين أبيها عميدًا للمعهد الزراعيّ، فقط لكي يتعلّم منها أن أصحاب الأرواح الهائلة ليسوا كعامّة الناس.

حكت له بعد تعارفهما عن أحاديث لا أوّل لها ولا آخر، عن السّوق والخضار، وعن الحياة في كفر الشّيخ وأهلها، وعن المدرسة وأحداثها، والكتب والقصص، وابن المحافظ الذي كان ينافسها في فصلها بالإسكندريّة، ما كان "عليّ" يراه "دربكة وهيصة وكلام ستّات فارغ"، لكنه استسلم لها وتركها تقوده وتمسك بيده في الطريق، ليشعر لأوّل وآخر مرة بوخز الغرام وحُرقة المشاعر. كان يوصّلها يوميًّا إلى بيتها ويتحدثان كثيرًا جدًا، ولا يكفيها ذلك، بل تنظر إليه من شبّاك السلّم وهي صاعدة، وتبتسم عندما تراه واقفًا يرقب محيّاها الجميل.. لقد انتصر الغرام.

فبراير 1967

وذات مرّة رأته سائرًا في الشّارع ليلاً بجلباب يعتزّ به جاء به من القاهرة، واندهشت الفتاة لهذا الأنيق الذي يلبس "جلّابية" في اللّيل، ولا يختشي وينكسف وهو سائر بها في الشّارع. لكنه تحدّث إليها عن قيمة الإنسان بعيدًا عن المظاهر والوظائف فاقتنعت. وهكذا انتصرت الطبقة هذه المرّة. وأصبح الحبيبان حديث الطّلاب جميعًا. وانتاب "عليًّا" الجَزَع وضربته نوبة الخجل والحياء المعتادة. اللّعنة. ماذا يفعل للنّجاة من هذه الورطة؟

بدأ يبدي لها نفوره، ويضايقها أمام الجميع إلى الحدّ الذي لم تُجدِ معه رسائلها المعاتبة على ورق شفّاف: "لم يكن هذا عشمي فيك". وكانت تظنّ أن أمر الرّسالة سيظلّ مكتومًا، لكنه ارتكب حماقة كشفها على الملأ إمعانًا في الانتقام منها، وهي بريئة لم تفعل أيّ شيء. ربما كان منزعجًا من شَعْرها الذي ينساب في ضفيرتين لم تعجبانه. حاولت إرهابه بالادعاء أنها قريبة الرئيس "ناصر"، وأنها ستودعه البوليس وخرافات أخرى، وعندما تحطّم أملها في إصلاح أحواله بادرت بتحويل نفسها إلى الفصل الآخر، هاربة من عليّ قنديل ومضايقاته، واستمر الخصام إلى أن انتقلت الشّقراء مع أسرتها بعيدًا عن المدينة.

في يوم سفرها كانت العربة أمام المنزل تحمل الأثاث لتمضي، ورأى "عليّ" المشهد من بعيد فقال يحدّث نفسه: "مع السّلامة.. لقد جاءت من الإسكندريّة تنشد المجد هنا، والتفوّق في المدرسة وقهر كلّ من فيها، وها هي تمضي إلى مكانها بعد ملحمة طويلة وصراع مرير، لقد كانت الثانية على المدرسة بعدي أنا، وهذا تفوّق كاف. لقد كان ينافسها في الإسكندرية ابن المحافظ، ونافسها في كفر الشّيخ ابن الطبيعة، ابن السّائق البسيط، ابن الخادميّة، ابن أيّ شيء، ولكنّه قهرها".

عليّ وإبراهيم قنديل مع أبيهما "1960"

سيتذكّر عليّ قنديل دائمًا تلك الشّقراء الذّكيّة المغناج فيضحك من قلبه ويبكي، هو الذي لا يُسقِط أيَّة ذكرى دون أن يسجّلها، مهما كانت. سيتذكّر "الخادميّة" وهوايته في الشّعبطة بسيّارات الأجرة التي كانت تراود الشّوارع كل ساعة تنقل الركاب منها إلى كفر الشّيخ، حتى أتي اليوم الذي كاد يلقى مصرعه فيه، وحملوه مكسور السّاق يعاني النزف وشدّة الألم. سيتذكّر جدته الطيّبة، المرأة الأسطوريّة بحكاياتها المثيرة وحنانها الغامر على البشر وتقديرها الكبير للطّيور. سيتذكّر كثيرًا خاله الميّت: يوم أن جلس أمامه على درّاجة استأجرها، وقطع بها مسافة أكبر من سبعة كيلومترات إلى روض الفرج حتى تورّمت قدماه، وكيف كانا يقطعان الشوارع سيرًا على الأقدام دون أن يقف الحديث بينهما أو يتسرّب الملل، وكيف استلهم منه أفكارًا بقيت مضيئة في حياته ووجدانه الذي لن يشيخ. سيتذكّر لعبه للكرة مع رفاق "الحتّة"، وولعه بـ"الأهليّ" ومجلّة "سمير" التي يشتريها في الطريق إلى المدرسة، وقيامه، هو الصغير ابن عشر سنوات، بدور المرشد للضيوف القادمين من "الخادميّة" في خريطة القاهرة الواسعة.

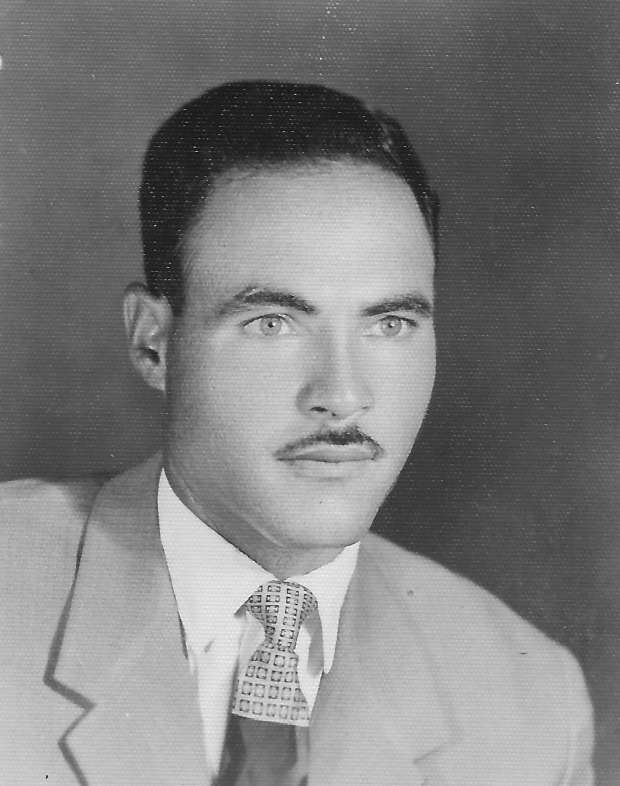

عبد العزيز العناني "خال عليّ"

كان "عليّ" على أعتاب مرحلة جديدة يبكي على الأيام التي تهرب، هو الذي يعرف أكثر من غيره قيمة الأيام وحساب السنين وحكمة الموت، ويحرص على كلّ شيء من الضّياع. أما المستقبل فصفحة ناصعة البياض لم تسل عليها نقطة حبر واحدة. سيقل معدّل هيامه بالكرة ويزيد اهتمامه بالأفلام ويؤسّس في بيته ما أطلق عليه "المكتبة القوميّة". كان يجمع فيها مجلّاته وكتبه القليلة التي يأتي بها والده، وحتى الأوراق التي يصادفها في الشارع، كما سيطلق مع زملائه جماعة "الصّداقة" وينظم المسابقات الفنيّة، وأفكاره تبدأ في الاتجاه قليلاً إلى الجنس، وفي هذه المرحلة الباكرة يبدأ الشّعر، ويلبس سمت الشّاعر الصّغير الذي يكتشف لأول مرة ذاته الحقيقيّة. يكتب: "الثّبات الذي يستقرّ في شخصيّة عليّ قنديل النوويّة دائمًا يقبل التجديد في غلافها، فالملامح الجديدة أو المضافة تساهم في تشييد الصرح القدريّ، وتفيد في التهيّؤ للمستقبل الآتي".

وهو في أوراقه يسجّل كلّ شاردة وواردة بولع شديد، حتى الأحلام التي يراها خلال النّوم، ويحرص جيدًا على وضوح الخطّ، ويخاطب قارئًا مجهولاً يعتذر له عن اضطراب المشاعر والسّخط أحيانًا، ويسكت عامدًا عن أزمات العائلة، ولا يذكر أحدًا بسوء، وحتى ألدّ أعدائه يحيلهم إلى خلصاء طيّبين، ودعاء يحبّون الثّقافة، ويشاهدون الأفلام، وينخرطون في التمثيل وصناعة المجلّات اليدويّة محفوظة الحقوق له، باعتباره الناشر والمحرّر ورئيس التحرير. ورغم ريادته في كل مضمار مما سبق، لا ينفرد أبدًا بالقرارات، إلا إذا حصل على أغلبيّة الأصوات، وفي تشكيل الجماعات والرّوابط كان ملتزمًا دائمًا بالقَسَم، متعهّدًا بالحفاظ على قدسيّة الصّداقة.

لكن أين أمه: زينب محمود العنانيّ؟

إن "عليّا" لا يأتي على ذكرها أبدًا في أوراقه. ورغم ذوقها الرفيع، وإجادتها للقراءة، ونشأتها المتنوّرة بين إخوانها ذوي الأفكار النضاليّة- أخوها الآخر قياديّ عماليّ بكفر الدوار- لم يكن "عليّ" يعرض عليها أشعاره الأولى، مثلما كان والده أول قارئيه. كانت مشاعره حياديّة تجاهها ومعتادة على عكس جدّته. أما بالنسبة إليها، فقد كان "عليّ" هو أملها الوحيد في الحياة. هو الذي يعوّضها، بهدوئه ورقّته، عن قسوة الزّوج أبي الأبناء الخمسة، أولادها "عليّ وإبراهيم وانتصار وسحر وجمال". الأب الذي قلب الحياة في المنزل جحيمًا.

عندما ضربت النّكسة وجه النّاس والبلاد، كان "عليّ" في السّنة الثّالثة بالمدرسة الإعداديّة الحديثة بكفر الشّيخ. ورغم انشغالاته الكثيرة ولهوه ومغامراته مع الرّفاق ومتابعاته للقمم العربيّة المتواترة، فضلاً عن المشاكل العائليّة المتناثرة فوق رأسه، فقد وجد نفسه من أوائل المنطقة بين ستّة آلاف طالب تقدّموا للامتحان، ومكافأة له على تفوّقه يغادر "عليّ" إلى مدرسة المتفوّقين الثانويّة بعين شمس، ومنها إلى كليّة طبّ قصر العينيّ. هو الآن في نهاية السّنة الثّالثة بالكليّة. ما زال أمامه عامان ليتخرّج طبيبًا يملأ العينين ويشرح الفؤاد.

إنها لم تره منذ خمسة أشهر كاملة، وهي فترة غيابه الأطول، حيث اعتاد المجيء كل شهرين تقريبًا لزيارة الأسرة. لذا فهي تفتقده بشدّة هذه المرة. تريد أن تشدّه من غواية الشّعر التي شغلته عنها إلى حدّ المبيت خارج المنزل، حتى خلال أيام الإجازات القليلة التي يقضيانها معًا.

عليّ قنديل لـ"أخيه الصّغير": إنت فاكر إني هطلع دكتور؟ أنا عاوز أفتح محلّ جزارة

جاء "عليّ" من القاهرة يوم 12 يوليو 75، ومات في اليوم الخامس من الإجازة. في أوّل ليلة لعودته صارح أخاه "إبراهيم"، أثناء سيرهما في أحد الطرق المهجورة على تخوم المدينة، برسوبه في مادتيّ الفارماكولوجي والباثولوجي، مع أخذ تعهّد عليه بألا ينقل هذه الأنباء إلى الأب. كان "عليّ" يتذكّر بالتّأكيد صفعة الوالد عندما رسب في مادّة واحدة قبل ثلاث سنوات. لكن الرّسوب في مادّتين ليس هو ما يزعجه في الحقيقة، بل هو اضطراره لإعادة الاختبار فيهما خلال الصيف، ما سيشغله عن القراءة التي استعدّ لها بصندوق كبير من الكتب، بعضها مستعار يحتاج إلى نسخه بخط اليد قبل ردّه إلى أصحابه. لقد كان قارئًا نهمًا. قال لأخيه بعفويّة تناسب طفلاً صغيرًا: "أولاد... - يقصد النّظام الأكاديميّ- عاوزين يحرموني من القراية شهرين في الصّيف، والله لأقرأ الشّهرين في الشِّتا". "إبراهيم" لم يعد مندهشًا لمفاجآت أخيه الأكبر، الذي قال له ذات مزاحٍ سابق: "إنت فاكر إني هطلع دكتور؟ أنا عاوز أفتح محلّ جزارة"، ألم يقرّر "عليّ" منذ سنوات ألا طريق سوى الشّعر، وهو كعادته كائن شديد الإخلاص لأهدافه؟

لكن "عليًّا" حزينٌ هذه المرّة، يشعر بأن الأجَل لن يمهله الفرصة لإدراك هذه الأهداف البعيدة. قبل سبعة أشهر من هذه اللّيلة التي رافق فيها أخاه عبر تخوم المدينة- 10 يناير 1975- كان "عليّ" وضع خريطة كاملة للمستقبل، مستقبلهما معًا:

"وحيدين في العالم: أنت وأنا، مجهولين عن الغيب: غدك وغدي، وصائرين إلى تفاعل الكمال واكتمال المحبّة: شواغلنا وقلبانا.

افتح لدفتر صدرك جملاً جديدة، واخرج من نفسك إلى العالم، ومن العالم إلى النّقطة الغريبة التي نلتقي عندها، وكن نباتًا لا يكف عن التحوّل، وشمسًا مناورة: مرّةً تطلع من الشّرق ومرّةً من الغرب ومرّةً لا تطلع، هكذا أريدك أكبر من المواقيت، وأشد مكرًا من الحوادث، وأوسع ساحة من الأرض، وأفرح بك في انتصارك وتحقّق غايتك وإثباتك للعكس دائمًا. وهكذا تنعطف كلّ آمالي واتجاهات مستقبلي نحوك، وتتراكم كل قدراتي على الارتقاء والدّفع إلى جانبك في تجربتك الثّقيلة.

اسمع، إنني أفكر في التالي:

أن أحصل على (تقدير مرتفع) هذا العام، ثم أسافر إلى الخارج للعمل، فأقضي حاجات كثيرة، وأعود بزاد دنيويّ كبير لنا، ثم تنجح أنت بتفوّق وتأتي إلى القاهرة، تختار ما تشاء من الكليّات، ونقيم معًا في حجرة زوجيّة بالمدينة.

وتذاكر وأذاكر، ونفرح معًا، والذي يزورنا يلقانا معًا، وتنجح بمجد وأنجح، ثم نفرغ من العلم، فنبني معًا سعادة جديدة للجميع. أليس هذا جميلاً حقًا، إنه حلم آل قنديل، وإنها لرحلة الجبابرة في جبال الواقع، وإنه لاستبدالٌ رائع: فبدلاً من هدم الجبل على كلّ الرءوس، زرعه وكشف جماليّاته وخباياه. اسمع، كبّر هذا الحلم وعشه، فهي منطقة عظيمة للإقامة: بلد الأحلام... المتحقّقة.

عذرًا من بعض رومانسيّاتي، فنحن في فترة التمرّد المؤجل، والعملقة المكنونة، ولعل رومانسيّتي هي أدقّ سماتها".

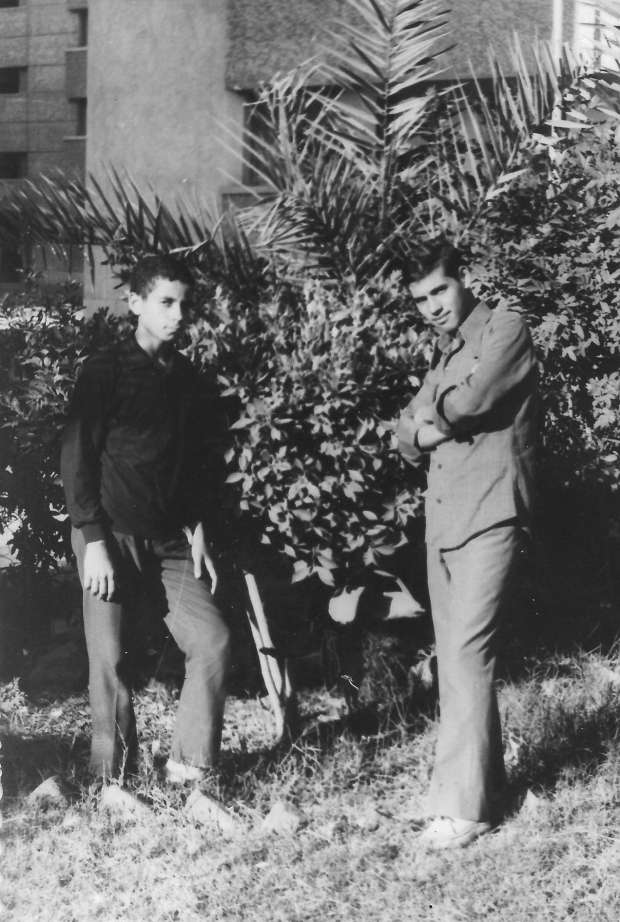

"عليّ وإبراهيم" سبتمبر 1971

وهذه الفترة لا تخلو بالطبع من الرؤى، بل إن الرؤى هي مادتها بالأساس، عليها تقتات العملقة المكنونة، ويذكيها التمرّد المؤجّل. في ليلة 14 فبراير 74 يأتيه حلم منها، وهو يقبض عليه، كالعادة، عندما يصحو مع الشّمس، ويحبسه ضمن أوراقه:

"في اللّيل، خرجت إلى المجرات، أمي السّماء، أفرغ عصارتي في الكواكب، وأغسل الكون بدمي. في اللّيل، كنت ألهو وأعبث بالهواء الرّاكد، الهواء الملوّن الرّاكد، في الشّارع الضيّق أركل الكرة بعيدًا، ألتقطها، أصرخ ولا يسمعني الشّباك الوحيد فوقي، لا أذكر أن شيئًا ما يداخلني، وجهٌ فقط هو ما كان، عينان منهما يطلّ جبريل، خدّان مشت عليهما قوافل الفجر، وجهٌ يشير إلى الضّحك ولا يضحك، وجهٌ يفيء ولا ينتهي قط. العينان سريرٌ، ظلُّ شجرة، إلهٌ، بحيرةٌ، العينان كيمياءٌ لا تسكن- وهي هادئة، زمنٌ لا ينام- وهو ناعس، فيهما كلّ سرور العالم، ولكنّهما قادرتان على البكاء الطّويل.

الكرة ارتدّت إليّ، نزل الوجه من هناك، جسدًا مستحمًّا في الصّلاة، غمامة غارقة في الرّقص، الضّوء نهرٌ، وأنا صحت: امرأ.......تي؟ وأجابني هدوء بسمتها: "نعم، ملكتَ كلَّ شيء"، الوجه المبتعد إلى أعلى قال: "لك، خذني"، وقعدنا على الأرض طفلة وأنا طفل، تضاحكنا وسخرنا منا، قالت ثلاث كلمات هشّة كالغروب، أومأت بأني عرفت كلّ شيء.

إلى الشرق أم إلى الغرب ذهبَت؟ أيقدر الشّارع الضيّق على إخفائها وهي اتّساع الكون؟ أدركت أنها خرجت من ثقب الحلم، من ثقب في نفسي، ولكني نسيت عندها عيني. أعرفها، وملامحها مختبئة فيَّ أم في الغروب؟ الشرق عيناها، وعيناها الوهم، فتحت صدري للنّهار، عليّ بَرَدٌ من خديها.

ناعمةٌ كدعاء التّعساء

يا من لا تبحث عنها نفسي".

كان نيتشه يؤكّد مسئوليّة الإنسان عن أحلامه، ويرى أن نكران هذه المسئوليّة افتقار إلى الشّجاعة المنطقيّة، فلا شيء حقًا من صنع الإنسان مثل أحلامه. ويقول "فرويد" إنها رسائل يبعث بها المرء إلى نفسه في لغة مجازيّة خاصّة لها قواعدها التي تختلف عن الكلام. أما "هولدرلين"، الشّاعر الألمانيّ الكبير، الذي كان "عليّ" يقدّره بشدّة، فكتب: "الناس ملوكٌ عندما يحلمون". ولكنه زاهدٌ كما رأينا في ملكوت الأحلام، ولعل هذا هو ما يدفعه لتوثيق هذا التنازل الكبير عند الصحو. إن الطريق الآخر، الحقيقيّ، الرسالة التي يريد أن يبلغها لنفسه، تتضح تمامًا الآن:

كانت الشّهور الأخيرة في حياة عليّ قنديل هي ذروة امتلائه بالألق، إبداعًا ونقدًا وانتشارًا في كلّ مكان، وهي الشّهور التي شهدت آثاره الباقية إلى الآن، والتي كانت وقتها بمثابة صدمة ألهمت جيلاً بكامله من الشّعراء القادمين. كان "عليّ" بمثابة القائد لهذا الفصيل الشّعريّ الجديد الذي يتشكّل. إن ذلك يبدو غريبًا، وربما مبالغًا فيه، على شاب في الثّانية والعشرين من عمره. لكنّها الحقيقة التي تؤكّدها الشّواهد الباقية والرّفاق:

قبل أسبوع واحد، الثّلاثاء 8 يوليو 1975، كان "عليّ" يعتلي مسرح تشايكوفسكي الأنيق في مقر المركز الثقافيّ السوفييتيّ، بصحبة زميليه أمجد ريّان وحلمي سالم، كان الاحتفال حاشدًا، يقول "أمجد": "فوجئنا عندما دخلنا إلى المنصّة المقامة على خشبة المسرح بجمهور ضخم لم نعهد مثله من قبل، فقد امتلأت الصّالة عن آخرها، كذلك "البلكون" في الطابق الثاني، وقد نجحت الندوة نجاحًا ساحقًا، لا يزال عدد من المثقّفين يذكرونه حتى الآن". "الدّوحة" أغسطس 2016.

بطاقة الدّعوة

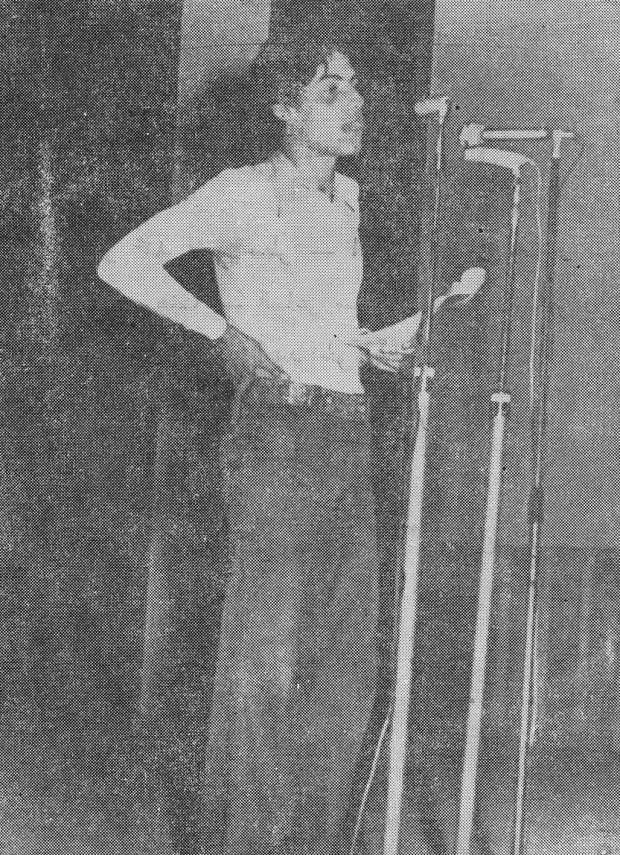

في هذه اللّيلة، كان "عليّ" جذّابًا للغاية في أدائه للقصائد، واثقًا تمامًا من نفسه، وهادئًا بلا أيّ انفعال، وهي طريقته المعتادة في قراءة الشّعر، كأنه يدفع الحاضرين إلى التأمل لا الحماس. على عكس زميله "حلمي"، الذي كان متلبّسًا طريقة "إفيتشنكو"، الشّاعر الرّوسيّ الكبير الذي زار مصر وسرعان ما أطار عقول الشعراء بطريقته النّاريّة في الأداء. يذكر عادل السّيويّ، الرسّام الشّاب، زميل "عليّ" في كليّة الطّب، كم كان صديقه متوهجًا على المسرح في هذه اللّيلة، يتذكّر حتى إشارة الإصبع المحسوبة بعناية، دون أداءات مسرحيّة من أيّ نوع. أحسّ "عادل" وقتها بأنه إزاء مشروع شاعر كبير غير تقليديّ، وترسّب في وجدانه شعور بالفخر بصديقه ما زال باقيًا إلى الآن.

فوق مسرح تشايكوفسكي

في غرفته بالمدينة الجامعيّة، كتب "عليّ قنديل" على الجدار: "من هنا تبدأ ثورة الشّعر الحديث". وهي مستوحاة من عنوان كتاب الرّاحل العظيم، د. عبد الغفّار مكاوي، الذي ألهم، لدى صدوره، هذا الجيل بالكامل ليبدأ "ثورة الماستر" في سبعينات القرن الماضي. والحقيقة أن هذه الغرفة كانت مختبرًا تشكّل فيه مستقبل الكتابة الشّعريّة المصريّة، منتدىً لا ينفضّ شاعره، بتعبير الشّاعر حسن طلب: "فكم من قصائد ألقيت فيها، وكم من مناقشات وأحاديث وصلنا فيها اللّيل بالصباح. كنت من روّاد غرفته الدائمين، مع رفيق الدّرب حلمي سالم، ومعنا جمال القصّاص، والشّاعر اللّيبيّ محمّد الفقيه صالح، وفي هذه الغرفة استمعت إلى المسوّدات الأولى لـ"كائنات عليّ قنديل الطالعة"، وقصيدته الطليعيّة الرّائدة عن "القاهرة"، وتحت سقفها بزغ حلم مجلّة (إضاءة 77)، وظل الحلم يراودنا عامين حتى أصبح حقيقة، بعد أن رحل فارسه البهيّ النقيّ".. موقع "الكتابة" 16 إبريل 2015.

سيف الرحبي: كنا نتهجى أبجديّات ثقافة محتملة.. وكان يتهجّى أبجديّة موت غامض

في مجلّة "الشّباب" بمبنى الاتحاد الاشتراكيّ، حيث كان يتولّى صفحات الأدب محتضن الطّليعة الأدبيّة في ذلك الوقت، الشّاعر سيّد حجاب، ومن داخلها انبثقت النّدوة الأسبوعيّة التي تعمّدت فيها كلّ الأصوات الشّعريّة السّبعينيّة البارزة فيما بعد: رفعت سلّام وحلمي سالم وحسن طلب وجمال القصّاص وأمجد ريّان ومحمد عيد إبراهيم وأحمد طه وعبد المقصود عبد الكريم وماجد يوسف وغيرهم، كان "عليّ" ألمع الوجوه في هذه الندوة باتفاقهم جميعًا:

ماجد يوسف: "أبهرنا طالب الطبّ الذي يقاربنا في العمر، بثقافته التي تجاوزت وعينا جميعًا، كان أحكمنا وأكثرنا إلمامًا بما نعرف وما لم نعرف، اعتبرناه، باتفاق ضمنيّ غير مكتوب وغير معلن، ضمير الجماعة وعقلها الناقد".

حسن طلب: "كان لديّ اعتقاد راسخ بأن عليّ قنديل أكبر وأهمّ موهبة فينا، كنت أتأمّل أشعاره، التي تمتلئ باختزالات رهيبة تعجز عنها ثرثرات الكثير من الشّعراء، اختزالات تذكّرك بكبار المتصوّفة، فأقول بيني وبين نفسي إن هذا الشّاعر سيكون له شأن عظيم جدًا في المستقبل. إن ما تركه ليس نتاج شاعر ناشئ لم يتجاوز 23 عامًا، بل تجربة ناضجة ومحكمة وقويّة تنبئ بما هو أكبر وأعظم".

أمجد ريّان: "سبق عليّ قنديل أبناء جيله جميعًا، على الرغم من حداثة عمره، في اكتشاف طبيعة الرؤية الحداثيّة، بحيث تكون هذه الرؤية قادرة على التعبير عن خصوصيّة واقعنا المحليّ، وقدّم أشكالاً شعريّة تعتمد المجاز اللغويّ الكثيف والاستعارة، وكان هذا، في حدّ ذاته، تعبيرًا حداثيًا يبحث عن التعدّد، هربًا من الأحاديّات التاريخيّة التي استتبت في الفكر وفي الإبداع".. "الدّوحة".

جمال القصّاص: "في كل الأجيال الشعرية هناك دائمًا رؤوس حربة، و"عليّ" وضع شعريّة الجيل كله على محكّ السّؤال. هذا الفتى الذي كتب هذه النّصوص المفارقة، وبشّر بهذه الحساسية الجديدة في الكتابة، ترك دينًا في أعناقنا جميعًا. فكرة أن يكون لدينا منصّتنا المستقلّة كان هو من أطلقها، ما يدلّ على اتساع النظرة ومستقبليّتها".

الشّاعر العمانيّ، سيف الرحبي: "كان باكرًا على ذئب الصدفة أن يفترس جسد الشّاعر، الذي كان يؤشّر بقصائده للغة شعريّة مختلفة عما ساد أجواء الشّعر المصريّ الذي يتناوب بوابته شعراء فرضوا أنفسهم بقوة الأيديولوجيا والإعلام. كان عليّ قنديل، مع مجموعة أصدقاء مشكّلين هذا الهاجس الجديد، من أكثرهم شاعريّة وتدميراً لأصول الشّعر المستقرّة". "القاهرة أو زمن البدايات".

"الرحبي" يضع يديه ببراعة على ما كان يمثّله "عليّ" بالنسبة للمجموعة التي لا تزال تبدأ الطريق، أما هو فقد كان يتهجّى نهايته: "هل من المجدي في شيء أن نتذكر عام 1974، على ما أظن، فالجو مليء بضباب الزمن المتعجّل والشّتات، حيث جمعتني كمستمع، ندوة أدبيّة في القاهرة بعليّ قنديل وحلمي سالم. ربما كانت آخر مرة بالنسبة لعليّ. في تلك الفترة كنا نتهجى أبجديّات ثقافة محتملة، وربما كان عليّ يتهجّى أبجديّة موت غامض".

ستنقسم مجموعة "مجلّة الشّباب"، في الدّور التّاسع بمبنى الاتحاد الاشتراكيّ، على نفسها إلى فريقين، بعد رحيل نجمها الألمع، هي التي لم تكن منسجمة تمامًا حال حياته، فقد سادت بداخلها حالة استقطاب حادّة تنذر بتشظّيها المحتوم، وهو الشيء المتوقّع تمامًا من "جمعيّة الشّعراء الثوّار" الذين أعلنوا العصيان الكامل ومهدّوا للثورة الكتابيّة الشاملة.

إن الانتظام في جماعة، أيًّا كانت، أمر يتبعه بالضّرورة الاحتكام إلى مقولات ولوائح ودستور هذه الجماعة، ما يتناقض أساسًا مع حريّة الشّاعر المطلقة، بل وفوضاه التي ناضلوا جميعًا لينتزعوا اعترافًا رسميًا بها. ورغم أن الجماعة كانت تعقد اجتماعها الدوريّ كل أسبوع في مبنى الاتحاد الاشتراكيّ العربيّ، وهو الحزب الرسميّ الوحيد المسموح به في ذلك الوقت، فإنها استعارت طريقة التنظيمات السريّة في العمل، ودقت الخلافات الجذريّة المعتادة في هذا المناخ إسفينًا بين صفوفها. عبد المنعم رمضان يُكمل لنا الصورة: "أخبروني أنها انقسمت إلى فريقين: الجيروند واليعاقبة. كان علي قنديل وحلمي سالم وأمجد ريّان طليعة فريق الجيروند، وهو الفريق الذي سيؤسس بعد موت عليّ قنديل مجلّة "إضاءة 77". وكانت طليعة اليعاقبة تنحصر في أحمد طه وزميليه، عبدالمقصود عبدالكريم ومحمد عيد إبراهيم. الجيروند إصلاحيّون، واليعاقبة جذريّون. الجيروند قوميّون، واليعاقبة أمميّون. الجيروند يكسبون الأرض نقطة بعد نقطة، واليعاقبة روافض. الجيروند سيصبح وسيطهم مجلّة "إضاءة" المفتوحة أكثر على الآخرين، واليعاقبة سيصبح وسيطهم كتاب "أصوات" المغلق تقريبًا على أصحابه. الجيروند يقفون تحت مظلّة التيّار الثوريّ، واليعاقبة يميلون جهة أقصى اليسار ويقرأون كرّاسات الثورة الدّائمة وسيرة تروتسكي: النبيّ المسلح والنبيّ الأعزل والنبيّ المنبوذ، ويعكفون على بعض تراث السرياليّين المصريّين، ويطبعون ديوانًا شعريًّا لجورج حنين، ويتلّقون بعض الأذى من سلطة الوقت مثل حبس أحمد طه ومحمد سليمان قبل مشاركة إسرائيل في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة".. "الجديد" فبراير 2019.

عبد المنعم تلّيمة: كنا ننتظر كلّ خميس ما أطلقنا عليه "الفتوحات الشّعريّة لعليّ قنديل"

كان "عليّ" إذن زعيم "الجيروند"، أو ممثّل التيّار المعتدل في هذه الخليّة الشّعريّة. على عكس اليعاقبة، الذين يميلون إلى العنف، كونهم جذريين يمثلون أقصى اليسار. لكن عبد المنعم رمضان قدّم لنا الصورة مشوّهة بعض الشيء. فالأمر بعيد تمامًا عن السياسة. وحتى إذا أردنا أن نغلّب المصطلح السياسيّ على الحقيقة الأدبيّة، فإن كلّ المجموعة يعاقبة بمعنى أو بآخر. وكان "عليٌّ" يقف على رأس الفريق الواحد، قبل أن ينشطر إلى اثنين "إضاءة وأصوات"، ثم ثلاثة بإضافة "كتابات"، وكل هذه الفصائل تشكلّت بعد وفاته. أما "التيّار الثوريّ"، الذي أشار إليه "رمضان" قبل قليل، فقد كان يقوده النّاقد الكبير، د. عبد المنعم تلّيمة، وهو مفهوم- بعيدًا عن موقفه من طبيعة السلطة- يعتبر نفسه أوسع من العمل التنظيميّ الضيّق، المحدود بمن فيه والمغلق على من فيه، والذي تحكمه اللّوائح التنظيميّة الصّارمة وتسلّسل القيادة. هو إذن تيّار خارج التنظيمات. تتّسع مظلّته لأيّة فكرة ثوريّة وأيّ اتجاه طليعيّ أيًّا كان صاحبه.

لكن هذا ليس كل شيء في الحقيقة. فالقضية تتعلّق على الأخص بـ"تليمة" نفسه، وليس تياره السياسيّ. "تلّيمة" "المستند الفكريّ والنقديّ والشخصيّ للخارجين على كلّ مستند ومرجع" كما يصفه رفعت سلّام- "ألف" 11، 1991- والذي ظلّ طوال حياته حاضنًا للطليعة الجديدة- تجربتا "كتّاب الغد" و"جاليري 68" ليستا بعيدتين- فاتحًا بيته في حيّ المرور بالجيزة لجمهرة الشّعراء الشبّان فيما عرف بـ"صالون الخميس". ولعلّ لهذه "الأبوّة الثقافيّة الحانية والمسئولة، بلا وصايا"- بحسب "رفعت"- والذي دائمًا ما يردّد مقولة "أنتم النّاس أيّها الشّعراء"- رأيًا في عليّ قنديل، الشّاعر الشّاب، أحد روّاد الصّالون الدّائمين: "كنت وقتها أستاذًا مساعدًا، وكنا ننتظر كلّ خميس ما أطلقنا عليه وقتها "الفتوحات الشّعريّة لعليّ قنديل". كنت أستمتع جدًا بقصائده، كان شاعرًا صادقًا متسقًا مع نفسه، ومع الفنّ الذي كان على اتصال حقيقيّ به. تميّز قنديل بالإخلاص الشّديد، كان يعيش الحالة الشّعريّة قراءة ودرسًا وإبداعًا بمنتهى الإخلاص".. "الكتابة".

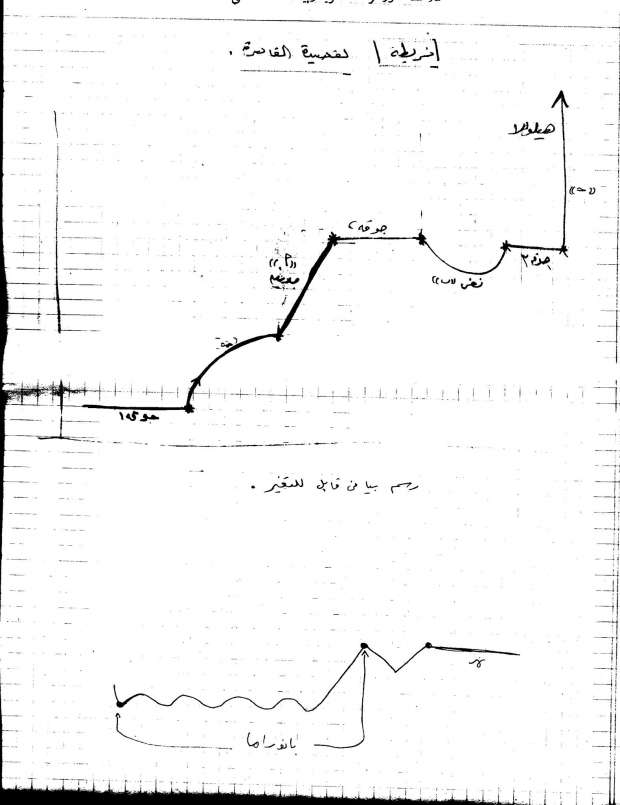

حلمي سالم، أحد شهود هذه المرحلة البارزين، وأقرب الأصدقاء لـ"عليّ"، لذا لا يجب بأيّة حال إهمال شهادته. في الذكرى الثامنة عشرة لرحيله، تحدّث "حلمي"، في قصر ثقافة كفر الشيخ، عن أثر عليّ قنديل في شعراء السبعينات: "نحن في مدار استلهم عليّ قنديل في عمله، تقريبًا ليس هناك شاعر من جيلنا لم يكتب ويتجادل مع علي قنديل وشعره"- مجلة "القاهرة" أكتوبر 1993- في هذا اللّقاء وقف واحد من الحضور، سائلا "حلمي": هل تستطيع أن تكتب هذا الكلام؟ كان هذا صوت "إبراهيم"، شقيق "عليّ قنديل"، الذي انتزع ابتسامة من الشّاعر قبل أن يواصل: "هذه القضية تشغلني وأتمنى أن أسجّل عنها شيئًا. يستطيع الإنسان أن يلخّص "كذا" درس من حياة وشعر عليّ قنديل، أولها الجدّية والاحتشاد لكتابة القصيدة، فمثلا قصيدته "متواليات المغنّي والنّهر"، نذكر أنه استغرق فترة طويلة في قراءة الأدب الفرعونيّ تحضيرًا لها، وهذه تعلمنا منها أن الشعر ليس إلهامًا، ولا يهبط من وادي عبقر، لابد من اشتغال بالقصيدة واستعداد وتحضير للذّهن والعقل. وفي قصيدة "القاهرة" أعدّ لها دفترًا به خطوط بيانيّة، تجريد بيانيّ للقصيدة قبل كتابتها لمناطق الهبوط والصّعود والتعقّد والانفراج والتشعّب، خريطة بيانيّة يصعب أن تعتقد معها أن صاحبها سيلقي قصيدة، فالشعر ليس إلهامًا أو إيحاء. هذا موجود لكنه يظل ضعيفًا. هو المزيج بين الفيض والإشراق والخبرة والاشتغال الفكريّ والجماليّ. أن نعترف كيف استلهمنا علي قنديل في شعرنا وكيف حضر جماليًّا وفنيًّا هذا أقل القليل من واجبنا تجاه هذا الشّاعر الكبير".

خريطة لقصيدة "القاهرة"

انتهت شهادة الشّهود بشأن "عليّ" الشّاعر المُفارق والنّاقد الواعد ذي السّن الصغير والطّاقة الهائلة، فهل نترك الساحة قليلاً لأرشيفه الصحفيّ؟

لقراءة الحلقة الثانية اضغط هنا .