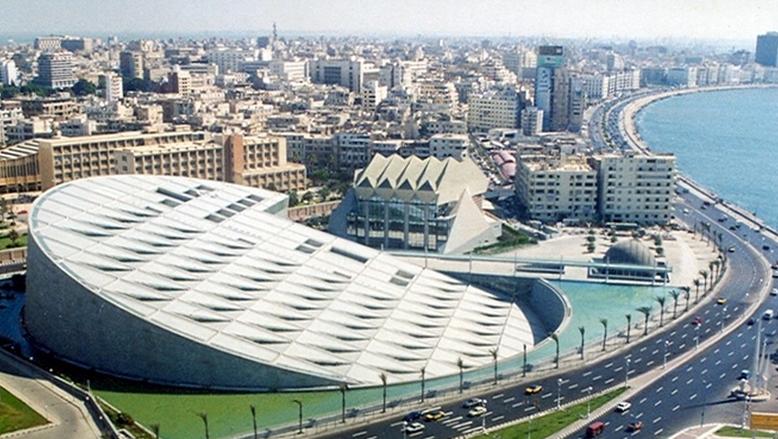

"الأساطير الأخروية" في العدد الـ45 لسلسلة "مراصد" بمكتبة الإسكندرية

"الأساطير الأخروية" في العدد الـ45 لسلسلة "مراصد" بمكتبة الإسكندرية

- الأحاديث النبوية

- الثقافة الإسلامية

- الدار الآخرة

- الدراسات المستقبلية

- السلف الصالح

- النصوص الدينية

- بمكتبة الإسكندرية

- تاريخ الإسلام

- رسول الله

- علماء الدين

- الأحاديث النبوية

- الثقافة الإسلامية

- الدار الآخرة

- الدراسات المستقبلية

- السلف الصالح

- النصوص الدينية

- بمكتبة الإسكندرية

- تاريخ الإسلام

- رسول الله

- علماء الدين

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، العدد الـ45 من سلسلة "مراصد" بعنوان "الأساطير الأخروية العربية: من الإهمال والإخمال الديني، إلى سؤال الشرعية الأدبية الأسطورية"، للدكتور جعفر ابن الحاج السلمي؛ الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب.

وتحاول الدراسة إلقاء الضوء على الأسطورة العربية من حيث كونها نوع أدبي بالغ الغنى لم يتطرق إليه العديدين بالدراسة والبحث.

ويركز الكاتب في دراسته على الأساطير الأخروية، تحديدا لكونها من أبرز أنواع الأساطير المهملة.

يعرف الكاتب الأساطير الأخروية على أنها تلك التي تتنبأ بما سيقع في آخر الزمان أو الدار الآخرة بتعبير المسلمين، وهي كل حكي أو سرد مقدس تضمن أحداثا خارقة للعادة ووضعت في شكل أحاديث منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام. ويرجع الكاتب سبب الإهمال الذي لحق بالأسطورة الأخروية نظرا لعدم اعتراف غالبية علماء السنة الحاليين بصحتها دينيا، كما أنها غير معترف لها بصفة الأدبية عند ناقدي ومنظري الأدب نظرا لوضع الأسطورة اليونانية موضع النموذج والذي أدى لعدم تقبل بعض الباحثين خصوصية الأسطورة العربية.

ويحاول الكاتب في هذه الدراسة اثبات أدبية الأساطير الأخروية، وأنها تستحق البحث والتحليل من منظور علم الأدب عامة ونظرية السرد خصيصا.

ويعتمد الكاتب في دراسته على مدونات الأحاديث الموضوعة في القرون الهجرية الأولي والتي جمعها المحدثون السنيون معتمدا بشكل كبير على كتاب "الفتن" لنعيم بن حماد كمرجع أساسي، والذي يحتوي على 2004 نص مروي عن رسول الله مسند بأسانيد ضعيفة أو موضوعة، مما أدى لإعراض علماء الدين عنه نظرا لعدم قدسيته الدينية.

ويشير الكاتب إلى الارتباط الوثيق بين بداية تشكل الأساطير العربية وطبيعة الثقافة الشفوية القائمة آنذاك والمعتمدة على الرواية الفردية للنصوص المقدسة مما يتيح المجال للبس والافتعال والذي تصدي له على مدار التاريخ الإسلامي علماء جهابذة حالوا دون تزييف النصوص الدينية.

ويري الكاتب أن سبب انتشار هذه النصوص الدينية الأدبية وجود فئة مثقفة عالمة رفضت الثقافة الإسلامية وأرادت تمييع جوهرها بخلطها بأحاديث مشتبهه وعرفوا ب "الزنادقة"، إلى جانب فئة الوعاظ التي ساعدت على نشر هذه النصوص الأدبية، لا لأسباب ايديولوجية معادية ولكن لتسهيل تواصلهم مع العامة لكسب العيش.

وينتقل الكاتب لبحث الموقف السني من مدونات الأساطير الأخروية ككتاب الفتن لنعيم بن حماد، والذي لم يعتبره مؤرخو عصره من الزنادقة بل التمسوا له المعاذير رغم ضعف رواياته، ولكنهم انكروا على هذه الأساطير عدم وجود إسناد أو أصل لها واعتبروا شأنها من شان المراسيل.

ويشير الكاتب إلى أن فكرة فساد الزمان تمثل فكرة مركزية في الثقافة الإسلامية تقتضي أن زمن النبوة والسلف الصالح هو أفضل الأزمنة ثم تكثر بعد ذلك الفتن، ويرى الكاتب أن الأساطير الأخروية الأدبية جاءت لتفند هذه الفتن والبلايا التي ستقع على الأمة حتى قيام الساعة.

وفي نهاية الدراسة يؤكد الكاتب أن مجهودات العلماء الأوائل في تصنيف الأحاديث النبوية إلى قوية وضعيفة وموضوعة أدى إلى توقف انتاج الأساطير الأخروية ابتداء من القرن الثالث الهجري، إلا أن بوار هذا الجنس الأسطوري أدى إلى ظهور أساطير أخري سميت الجفرية الحدثانية وهو جنس متفرع من الأساطير الأخروية ولكنه متطور عنه.